Una novela disidente sobre la violencia política en el Perú

Treinta años después, la guerra, al menos en su aspecto militar, había concluido. Sin embargo, aún tras la caída de Alberto Fujimori, se mantenía esta con más ferocidad, en el terreno de la memoria, de los símbolos y representaciones, en el campo jurídico y el mediático

(del Epílogo en la novela Danza entre cenizas, de Fabiola Pinel, 2022: p. 257)

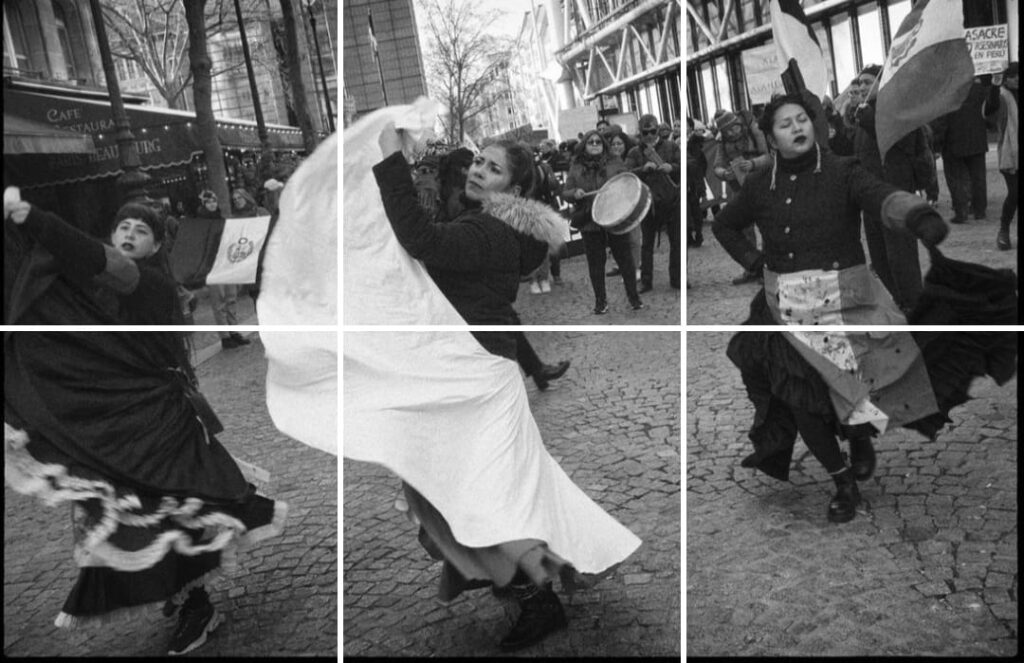

Danza entre cenizas (Apogeo, 2022), de Fabiola Pinel (Lima, 1973), es su primera incursión en el campo de la literatura: activista y bailarina de profesión, ejerce la docencia de danza en Francia donde radica desde hace veinte años1. A decir verdad, es un insoslayable aporte a la vez que una suerte de disidencia en nuestra propia tradición narrativa contemporánea, así como en la recreación artística y literaria sobre el amplio y complejo periodo de la guerra interna (violencia política, conflicto armado interno, o como se decida denominar dicho periodo) ocurrida en el Perú entre los años ochenta y noventa2. Un cúmulo de sentimientos encontrados se entremezclan entre las acciones y personajes de esta novela, que viene dando que hablar sobre todo en algunos espacios virtuales.

El argumento central aborda los cambios acontecidos en el personaje principal, Clara Taype, entre fines de los 80 y principios de los 90, y que la van introduciendo cada vez más consciente y políticamente en su época a partir de lo ocurrido con Abel, su hermano mayor y estudiante de una universidad pública, quien es detenido acusado de pertenecer al PCP-Sendero Luminoso (una de las dos organizaciones alzadas en armas aquellos años). Las acciones se desenvuelven entre la pasión rebelde, la mística revolucionaria, la esperanza del cambio (sobre todo entre la juventud universitaria), hasta hacernos incursionar vívidamente en la guerra misma: sus avatares y quizás inevitables desembocaduras bélicas, entre lo que se denomina las ‘acciones terroristas’ (por parte del PCP-SL y el MRTA) y ‘la guerra sucia’ (desatada por las fuerzas represivas del Estado peruano). Así, se nos hace testigos de múltiples entrecruzamientos entre disímiles lealtades, traiciones y también alusiones a otros personajes significativos del periodo (como María Elena Moyano, el estudiante Ernesto Castillo Páez, “un tal Beto Ruiz”: alter ego del comunicador y pederasta Beto Ortiz, y por supuesto Alan García y Fujimori con sus respectivas matanzas de los penales en plena guerra sucia), además de un inesperado recodo final con internado (o, más bien, reclusorio) de monjas incluido.

Sin entrar en muchos detalles, es clave señalar que esta obra tiene diversos valores que la destacan de otros intentos narrativos en el país en torno a la temática que nos ocupa. Un primer aporte es centrar dicho controversial asunto y experiencia de guerra en el ya referido personaje femenino, Clara, quien además es una adolescente; con lo que Pinel afronta dos retos adicionales bastante actuales: el género y la adolescencia de la mujer, como terrenos de violencias y consecuentes batallas en un marco social dominante aún excluyente, patriarcal y abusivo3. Al mismo tiempo, el lenguaje de la obra fluye como río de sucesos, sin densidades ni innecesarias complicaciones o alardes retóricos: un lenguaje sobre todo juvenil, espontáneo-coloquial, inclusive manejando la jerga de aquella época del relato; y pienso que fue así planteado para también representar verbalmente el imaginario de la joven protagonista y su amiga, la aún más joven militante senderista Ñantika, sobre quienes recae el peso de los 11 capítulos (con títulos elocuentes) y sus 265 páginas. Dicha opción y características lingüísticas, además, vuelven asequible el libro para un público más amplio, e inclusive permite vislumbrar la posibilidad de ser llevado a un guion cinematográfico o teatral, por ejemplo (algo no ajeno a las intenciones y deseos de la autora, según propias declaraciones periodísticas); a lo que contribuyen el ritmo ágil, los múltiples diálogos, la concatenación entre sus diversos planos, donde discurren las características y acciones diversas de sus personajes.

En este sentido, hay una suerte de orquestación narrativa que, mimetizándose no pocas veces con el lenguaje testimonial, recrea la vida de dos adolescentes en disímiles espacios como la familia, la universidad nacional (San Marcos), los barrios populares limensis, la escena subte de los 80, la carcelería y el ámbito de los detenidos por su accionar político (o político-militar) contra el Estado y su correlativo ordenamiento social. De este modo, al mismo tiempo que en la novela de Fabiola Pinel se entretejen los planos personales-sociales-políticos (como acontece en la propia realidad), va cobrando forma un sostenido ritmo de aventura, individual y colectiva, entre bombardas, apagones, acciones represivas, la clandestinidad, detenciones, torturas y asesinatos; todo lo cual mueve a evocar otras obras de la tradición literaria local y universal, donde el ritmo de la guerra marca el desenvolvimiento y las voces de sus personajes. La propia autora es consciente de lo dicho, explicándolo del siguiente modo: “En general, al ser una novela sobre guerrilla urbana, el tiempo es acelerado. Todo pasa muy rápido casi como un torbellino ‘o una ráfaga de metralla’ como grafica Iván Blas [autor del Prólogo]. Tiempos en donde la vida y la muerte están muy juntas la una del otro. Y eso lo saben y lo sienten los que participan en ella, lo que llaman en la novela “llevar la vida en la punta de los dedos” o el “vivir intensamente” (Pinel, 2023).

A la vez, es importante resaltar -más aún en estos nublados tiempos de fácil terrukeo y acusaciones arbitrarias contra los movimientos y las masivas protestas sociales en curso- que, aunque se abordan circunstancias debatibles entre sus páginas, se transparenta y mantiene una voluntad narrativa de objetividad en relación con aquellos años beligerantes de los 80-90: sin mitificaciones, y también sin las usuales (mediáticas) caricaturizaciones sobre dicho periodo y sus protagonistas. Es decir, la narración, aunque políticamente situada, permite que las acciones en la novela hablen por sí solas para que cada quien, durante la lectura atenta, extraiga sus propias conclusiones.4

Otro aporte es que la trama ubica su foco principal desde la perspectiva de los propios sujetos implicados en la guerra senderista, a manera de un mural que de este modo viabiliza otros ángulos no reelaborados literariamente sobre dicho periodo, coadyuvando a crear aquel mencionado efecto narrativo-testimonial que no es usual en esta veta literaria sobre la violencia política5. Lo que nos conecta con el sentido principal de esta propuesta novelesca: no deslizarse hacia la fácil condena ni acusaciones esquemáticas y monocordes. Por el contrario, al expresar narrativamente otros lados más bien humanos, las propias contradicciones mundanas de los disimiles personajes que dan vida al argumento, esta novela de Pinel es como una suerte de disidencia y una rara avis en la referida línea de recrear aquel periodo de guerra; lo que permite emparentarla con otras obras afines como, por ejemplo, la bella y conmovedora Retablo, de Julián Pérez. Asimismo, desde el título, también evoca la más reciente novela del destacado escritor Juan Morillo (ex miembro del emblemático grupo Narración, y uno de sus últimos autores que quedan entre nosotros, junto con Roberto Reyes), Cenizas en el cielo, donde también se aborda aquella conflagración interna, aunque vinculándola con otros espacios como, por ejemplo, la China post Mao en los años 70 y, particularmente, los sucesos de Tiananmen en 1989.

Es así que, de modo semejante a otras obras que en arte o literatura han abordado con dicha actitud de objetividad básica hechos bélicos, dentro y fuera del Perú, la memoria se constituye como un valor adicional; más aún en tiempos estos cuando el poder del capitalismo y sus aliados de todo pelaje refuerzan la amnesia política y vivencial en las generaciones más jóvenes, inyectándoles fútbol dolarizado a mansalva, televisión basura por doquier, y prensa chicha, banal y venal, entre otras artimañas mediáticas que, cuándo no, repercuten y resuenan en la formación educativa en todos sus niveles.6

Algo más que conviene no pasar por alto, en la propuesta escritural de Pinel, es que al abordar la militancia senderista centrándose en la historia de adolescentes escolares, como Clara y Ñantika, entre otros personajes, recrea su común proceso de politización que no parte de lecturas sesudas ni siquiera de iniciales convicciones férreas, sino de su propia cotidianeidad personal y colectiva en entornos marginales y excluidos del poder. Julio Roldán lo ha remarcado así:

“A la distancia de 2 décadas, Clara cavila y comprende que [ella y Ñantika] son hijas de su tiempo. A la vez, reafirma que ambas asumieron, conscientemente, el compromiso histórico de transformar radicalmente la sociedad peruana. […] Muchas páginas después, en alguna forma dando respuesta a la pregunta formulada en el párrafo citado y reiterando el compromiso asumido con el pueblo que les brindó todo, afirma: ‘Cuando has conocido la generosidad de la gente pobre, que te da un vaso de agua o comparte lo poco de comida que puede darte, no puedes traicionarlos’ (Pinel, 2022: 243). Ñantika y Clara, como miles de mujeres y hombres, en los tiempos de la guerra interna en el Perú, libremente se integraron a las filas de los compañeros para materializar el anhelo de hacer la revolución en el país. Lo hicieron por un profundo sentimiento hacia ‘esas masas menesterosas’ a quienes ‘no puedes traicionar’. Compromiso humano que fue acompañado por un alto sentido de convicción ideológico-política” (Roldán, 2023: p. 275).

En su citado artículo, Dynnik Asencios también incide en este aspecto del siguiente modo: “Fabiola Pinel no solo marca una nueva forma de relatar una época […], sino que, además, a través de su exploración del conflicto armado interno, rompe con los estereotipos arraigados sobre los sujetos implicados en dicha época de violencia. […] De esta manera, Danza entre cenizas nos brinda una oportunidad única de ampliar nuestra comprensión y apreciación de la complejidad humana en tiempos de crisis y conflagración social” (p. 242).

Hay mucho más que decir acerca del primer opus de Fabiola Pinel, como por ejemplo el amor y los romances juveniles (que suelen soslayarse al tratar este periodo de estallidos y humaredas) que surgen inevitables, o también el humor que se entremezcla con el drama o la tragedia entre sus diversas escenas —algunas de suma crudeza, bastante vivenciales—; pero es preferible dejarlo aquí para que cada quien se acerque a leerla, sentirla, recrearla, y que extraiga sus propias conclusiones. Así se contribuirá, sin duda, a difundir un libro que —era de suponer en nuestro neovirreinato local— ha merecido casi nula atención de la crítica canónica (periodística y académica), con algunas pocas excepciones.

En el breve Prólogo, de Iván Blas Hervia, leemos algo significativo sobre esta obra y la realidad que aborda: “Danza entre cenizas es un cuaderno de guerra, el relato de un borde de la trinchera urbana senderista en Lima, que narra con verosimilitud una parte del mecanismo de la lucha armada (1980-2000). Y que también da cuenta de los métodos ilegales empleados por el Estado para enfrentar la insurrección, incluida la venganza y el estigma, después del fin de los acontecimientos […]. La elocuencia radiográfica del relato devela bien la textura social de un país incierto, desolado, a la deriva”.

A manera de conclusión, interroguemos al vuelo el título de esta novela: ¿qué simbolizan las cenizas?, ¿qué es danzar entre ellas? Acaso la antigua dialéctica entre la muerte y la vida en todas sus formas personales e históricas. Por otro lado, su desenlace final expresa cierta desesperanza o desencanto en relación con el continuo proyecto de transformación social; algo que, aunque sea previsible y entendible, luego de todo lo vivido y novelado, no compartimos; entre otras razones, porque las condiciones de injusticia, abusos desde el poder y sublevante impunidad perduran en pleno siglo XXI. Todo lo cual más bien incita a continuar esta senda memorioso-narrativa, donde el libro de Fabiola Pinel es sin duda un hito disidente y elocuente. Así podrán aportarse, sin duda, otras perspectivas complementarias sobre los sucesos referidos en relación con esta obra que bien vale leer y dialogar allí donde sea posible, enriquecedor y pertinente.

God save the Queen. Salvo el poder (de la palabra) todo es ilusión.

___________

NOTAS

1 Cruzando libremente otras referencias, debo confesar que el título de esta novela me evocó el caso de la bailarina Maritza Garrido-Lecca, quien fue detenida en 1992 acusada de pertenecer a la dirigencia senderista luego de ser capturada en la casa que albergaba a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, máximos dirigentes de dicha organización. Dicha joven bailarina de danza moderna fue y es, sin duda, un referente mediático (en buena cuenta, por su privilegiada procedencia social) de aquel periodo de guerra interna. Sin embargo, la novela de Pinel presenta otra historia, y sus personajes son más bien del ámbito popular e inclusive marginal. Aun así, el caso de aquella bailarina fue el de un linchamiento mediático que no cesó ni siquiera durante el día de su liberación, en septiembre de 2017, al haber cumplido su larga sentencia de 25 años: otro símbolo vivo y actual de cómo en el Perú republicano y católico se practica, impunemente, la muerte civil sobre quienes hayan osado antagonizar (de forma extrema o no) con el Estado.

2 En su artículo “Un retrato íntimo del conflicto armado interno”, Dynnik Asencios aporta el siguiente recuento: “En el presente siglo, numerosas novelas de ficción han abordado el tema del conflicto armado interno. […] Autores como Santiago Roncagliolo con Abril rojo (2006), Martín Roldán con Generación coche bomba (2007), José de Piérola con El camino de regreso (2007), Iván Thays con Un lugar llamado Oreja de Perro (2008), Carlos Enrique Freyre con Desde el valle de las esmeraldas (2009), Alina Gadea con Otra vida para Doris Kaplan, Miguel Arribasplata con La niña de nuestros ojos (2010), Claudia Salazar con La sangre de la aurora (2013), Harol Gastelu con Viaje al corazón de la guerra (2013), Gálvez Olaechea con Con la palabra desarmada. Ensayos sobre el (pos)conflicto (2015), Oscar Gilvonio con De la ternura y la guerra, y Manuel Marcazzolo con Desde la Memoria (2022), entre otros” (p. 237). Una aproximación sobre esta temática, en relación con el teatro peruano, está en mi comentario sobre La cautiva, del dramaturgo Luis Alberto León y que se estrenó en Lima el 2014 bajo la dirección de Chela De Ferrari.

3 Al respecto, diferentes investigaciones señalan el papel central que tuvo la mujer en el PCP-SL, en los tres niveles de su organización: política, militar y el frente: algo inusual en otros movimientos y agrupaciones de izquierda, no solo en el Perú, sino en otras partes de América Latina y el mundo; así como también fue una marca de excepción suya la mayoritaria procedencia andina de su militancia, lo que permitió en muchos casos su comunicación directa en lenguas autóctonas como el quechua, por ejemplo. En relación con el específico asunto de la problemática de la mujer y vinculado con la trama de la novela de Fabiola Pinel, cito un fragmento del comentario de Silvia Postigo: “Clara y Ñantika se reconocieron mujeres a través de su militancia compartida. Ambas son dos voces protagónicas de la novela limeña, novela nacional, porque no se cuenta con una imagen viva/activa en primera persona del conflicto armado en la novela con voz de mujer. En el Perú lo que sí tenemos es el discurso testimonial de muchas mujeres, tenemos poesía, cuentos, pero hasta el momento la novela sobre el conflicto armado que se ha abordado desde la perspectiva de una mujer, se ha dado bajo una mirada de víctima, madre, hija, hermana que no participa directamente, pero que sufre los efectos del conflicto: sin duda, voces representativas. Muestra de ello tenemos los cuentos de Pilar Dughi, las novelas de Karina Pacheco y Laura Riesco”.

4 La propia autora ha denunciado pública y directamente aquel fenómeno político-social del “terrukeo”, que no solo ha servido para simplificar la visión sobre el periodo histórico que abordamos, sino inclusive para criminalizar la justa protesta social en todas sus formas y no solo en el Perú actual. Recomiendo leer su informe “Danza entre cenizas. La cara oculta del conflicto armado en el Perú (1980-2000)”, donde además se explaya sobre la génesis y múltiples significados de su libro.

5 En línea con lo afirmado, Julio Roldán, sociólogo y filósofo peruano radicado en Alemania, sostiene en su detallado y recomendable artículo “Hijas de su tiempo” que Danza entre cenizas corresponde al género de novela histórica: “En este tipo de novelas históricas, se encuentra información, muchas veces más valiosa que la que brindan los historiadores, que sirve para interpretar los hechos sociales, las acciones políticas, las expresiones culturales, al interior de la sociedad. […] Este tipo de novelas tienen 2 características. La realidad, primero, y el tiempo, después. En otras palabras, los datos fundamentales, con los cuales se encandila el encaje fantástico, existió. Estos hechos, normalmente, necesitan, si no un tiempo largo, un tiempo medio para ser recreados literariamente. La realidad y el tiempo brindan al escritor, en este caso a la escritora, las bases y la distancia requerida para encausar emociones y sustentar razones (Roldán, en Navegando entre la filosofía y la política. Alemania, 2023: pp. 263-264). A lo dicho, añado y promuevo la lectura de otras dos novelas que, con disímiles temáticas y poéticas, también ilustran en nuestra tradición literaria contemporánea lo que argumenta Roldán sobre la novela histórica: La violencia del tiempo, de Miguel Gutiérrez, y Los eunucos de la guerra, de Oswaldo Reynoso.

6 Parafraseemos lo señalado con palabras extraídas de la propia novela que venimos comentando: “Las cenizas de la guerra, esparcidas en la sociedad peruana, impregnaban a todos los que de alguna manera se quemaron en la contienda. Del lado de los vencidos, ¡vae victis!; del lado de los vencedores, ellos tuvieron el tiempo y los recursos para maquillar sus manchas y fabricar una historia binaria donde ellos eran los buenos, los ‘héroes’; los otros eran los malos, el enemigo, el no humano, el terruco, el sin derechos.” (p. 257).

[*] La novela puede adquirirse aquí y aquí.

Entrevista a Fabiola Pinel: abril 2024

¿Cómo evalúas la recepción de tu novela en general, y sobre todo por parte de quienes hacen críticas de libros nuevos?

He tenido algunas referencias de críticos, pero pocas. No veo mucho eco por parte de la crítica peruana. Tal vez por lo que es mi primera novela, por el tema. No lo sé. Lo que sí observo es una buena recepción de la diáspora peruana en el exterior. Los peruanos y peruanas que salieron del país en ese periodo, o antes, desean conocer otras memorias y discursos sobre ese periodo de la historia, nuestra historia, y comprender; pues los discursos que llegan de los medios de comunicación no permiten esta reflexión al ser totalizadores, promoviendo el estigma y la división entre peruanos y peruanas.

¿Cuáles nuevos planes de escritura o de tipo editorial tienes este año, o a corto plazo?

Actualmente, estoy más en el periodo de difusión de la novela. Me gustaría abrirla a nuevos públicos y géneros como el comic en línea, pues muchos jóvenes ya casi no leen libros. Lo que sí sigo anotando poco a poco reflexiones personales que en algún momento puedan, tal vez, desarrollarse.

¿Vas a traducir tu novela? De ser así, ¿a cuáles idiomas, para qué lo harías y de qué manera lo lograrás?

Sí, definitivamente. Mi prioridad es la traducción al francés y al inglés. Al francés porque vivo en Francia: ya varias personas me lo han pedido. Al inglés, por ser la lengua que en este momento se utiliza más en el ámbito académico y en general. El objetivo de traducirla es obviamente que la novela, la historia de Clara y Ñantika, viaje y sea conocida por diferentes públicos. En eso estoy, espero pueda concretarse cuanto antes. Luego buscar editorial, no es fácil.

¿Hay algún proyecto concreto para llevar tu novela al cine o al teatro?

Son otros géneros artísticos que pienso, la novela da para ello. Sobre todo, por los hechos históricos que presenta. Son parte de nuestra memoria colectiva, que no se ve o escucha así nomás. Tenemos un proyecto, aunque solo es proyecto aún, pues no tenemos todavía ni el guion para poder ver el financiamiento, tampoco sabemos todavía si sería un cortometraje, documental de género no ficción, veremos qué sale. Sería sobre un hecho histórico que menciono en la novela, que valgan las ironías, algunas personas me lo mencionan como poco creíble. Por eso mi interés y también por el lado sentimental, personal, que me toca. Pero un film de toda la novela sería genial, urge explorar más estos temas desde las artes audiovisuales y escénicas.

¿Tienes noticias de la literatura peruana contemporánea? De ser así, ¿qué destacarías y cuál es tu evaluación de la literatura (en narrativa, poesía o cualquier otro género) que haya abordado temas semejantes a los de tu novela dentro o inclusive fuera del Perú?

Como no vivo en Perú, cada vez que viajo vengo cargada de libros. También leo virtual, pero poco. Los temas en torno al periodo de la guerra o conflicto armado interno -nuestras cenizas que llevamos incrustadas en el cuerpo-, sean en literatura, testimonios o artículos académicos, me interesan mucho. Me decepcionan los libros que cuentan historias prefabricadas para vender o para quedar bien con todos, y no sorprenden. Lo políticamente correcto me aburre al final. De hecho, hay mucha más promoción de escritos que cuenten del lado de los ex militares que del lado de los alzados en armas, sean del PCP-SL o del MRTA, que también hay.

Danza entre cenizas

[Fragmento: pp. 31-34]

“―¡Abran, carajo!

Se levantaron como empujadas por los resortes de la cama. Se miraron. María fue a abrir mientras Clara calmaba a la perra. Cuando María abrió, irrumpieron tres hombres que se identificaban como policías. No llevaban uniforme. «¡Me callan a ese animal o lo callo!», gritó uno con cara de perro. Clara, que tenía a Canela por su collar, la llevó para la cocina a darle algo de comer y lograr que se calmara. Luego la encerró en el patio y regresó donde María.

―¿Es la casa de Abel Taype, cierto? —inquirió otro policía con aires pausados.

María asintió con la cabeza.

―Mis padres no están —agregó María tratando de mostrarse tranquila, aunque temblaba por dentro.

―¿Ustedes son sus hermanas? —continuó el mismo policía.

―Sí —contestó María. Solo ella hablaba como si se hubieran puesto de acuerdo.

―¿Terruquitas también? —agregó cachosamente el policía con cara de perro. Sin esperar una respuesta y mirando por las habitaciones de la casa, continuó―: ¡Ya se jodió tu hermano! Por jugar a la guerrita. Sus amigos lo han echado, se va a poner a cantar como papagayo ahora. ¡Ja!

―¡Revisen todo! —ordenó el otro policía sacando el papel con la orden del juez por si se lo pedían.

―¿Empezamos por su cuarto, jefe? —preguntó el otro policía.

El jefe asintió con la cabeza. María miró a su hermana y Clara los llevó al cuarto de Abel. María se quedó con el jefe. Este se diferenciaba de los otros policías, no físicamente, pues todos tenían el mismo tipo del cholo o zambo costeño y vestían casi igual: jeans, camisa de manga corta y zapatillas; sino por sus maneras, su hablar pausado, preciso y tajante. En el cuarto de Abel, los otros policías empezaron a tirar todo al piso. Abrieron sus cuadernos uno por uno, revisando cada escrito. Los cajones del ropero iban quedando abiertos, vomitando la ropa. Despanzurraron el colchón a punta de navaja. Clara se limitaba a observar cruzada de brazos, como protegiéndose, viendo cómo deshacían el cuarto de su hermano, hace poco ordenado por ellas. En la otra pieza, el jefe interrogaba a María sobre su hermano. Si siempre dormía en la casa, si lo habían visto con gente extraña y quiénes eran sus amigos. María respondía todo, pero sobre todo afirmaba que su hermano no era ningún terrorista.

―Mi hermano es un estudiante de San Marcos. Él estudia economía. Como ven ahí están sus libros. Sí, tiene amigos, pero no conozco sus nombres. Solo llega tarde cuando se va a alguna fiesta. No es ningún terrorista.

―¡Bien adiestrada estás! —dijo el otro policía, sonriendo—. Que no sea terruco… ¡eso lo veremos nosotros! —Se metió un palillo de mondadientes a la boca y continuó ojeando un cuaderno de Abel. Se dirigió luego a su jefe, cerrando el cuaderno—. ¡Nada en su cuarto! ¿Seguimos con toda la casa?

El jefe asintió con un movimiento de cabeza. Así siguieron un par de horas más, hasta que poco a poco las hermanas vieron revuelto lo poco que quedaba de orden en la casa.

En la entrada de la sala, los policías que continuaban con la búsqueda, se entusiasmaron cuando encontraron dos libros forrados en papel periódico, los abrieron y se miraron sonrientes. Se los pasaron al jefe. María y Clara se crisparon toditas pensando en si sería algo que se les había pasado.

―Las cinco tesis de Mao y Qué hacer de Lenin. Interesante —dijo ojeando algunas páginas de los libros—. ¿De quién son estos libros? —preguntó el jefe, con calma, a María.

―No sé —respondió ella. El jefe sonrió.

―¡Ahora sí se jodió! —lanzó uno de sus colegas.

Los policías estaban satisfechos con los libros y, luego de rebuscar un poco más y no encontrar nada, dieron por terminada la faena.

―Bien, con esto nos vamos. Peor es nada —indicó el jefe decepcionado.

Esperaba encontrar nombres, apuntes, planos. Para eso habían ido. Con esos libros comunistas tratarían de embarrar a Abel. «Terruquito cojudo», pensó, e hizo una señal con la cabeza a los otros para que lo siguieran. Cuando ya estaban por la puerta, María cobró valor y dirigiéndose al jefe le dijo:

—¡Quiero ver a mi hermano! ¿Dónde está? ¿Está bien?

Los otros policías se rieron con sorna. El jefe hizo un gesto con la cabeza a sus colegas, estos se miraron y salieron. El jefe, con el mismo tono pausado y frío, les dijo:

―Vas a verlo, pero no tengas pena por tu hermano. Es un terruco. Lo encontramos cerca de una fábrica que acababan de dinamitar. Tu hermanito no es un ángel, estuvo ahí. Sus «camaradas» lo han echado. Está jodido. ¿Abel o camarada «Carlos»?

En ese momento, regresaron los otros dos policías de civil. Traían a Abel esposado, cabeza gacha y caminando con dificultad. Los policías lo agarraban cada uno por un brazo, no por temor a una fuga, sino para evitar que cayera. Abel parpadeaba sin poder abrir bien los ojos, pues lo habían tenido vendado en la cajuela del auto y la luz artificial del poste de la puerta de su casa le lastimaba los ojos. Estaba ahí, rostro y cabeza deformados por los golpes, intentando ver algo. No pudo. Solo vio manchas de luz. María y Clara enmudecieron. Apenas si reconocieron a su hermano. El jefe hizo un movimiento de cabeza y al instante se lo llevaron. Las hermanas cerraron la puerta en silencio, destrozadas”.